Gerhard Richter – heute ein weltbekannter Dresdner Künstler – war vier Monate alt, als er im Sommer 1932 im Arm seiner damals 14-jährigen Tante Marianne für das Familienalbum fotografiert wurde.

33 Jahre später nutzte der 1961 in den Westen geflohene Richter dieses Schwarz-Weiß-Foto, vergrößerte es auf die Maße 110 x 115 cm, „zermalte“ es in seiner typischen Verwisch-Optik und machte seine Tante Marianne damit unsterblich. Zu diesem Zeitpunkt war die junge Frau allerdings bereits längst tot: Sie war im Rahmen des NS-„Euthanasie“-Programms am 16. Februar 1945 ermordet worden.

Marianne Schönfelder kam am 30. Dezember 1917 in Dresden zur Welt, wuchs in behüteten Verhältnissen auf und beendete die Schule erfolgreich. Danach wurden unerklärlicherweise auch die einfachsten Tätigkeiten für sie zur Herausforderung. Von Sinnestäuschungen geplagt, brach sie ihre Ausbildung ab. Ihre Eltern ließen sie 1937 zunächst in einer Dresdner Privatklinik behandeln. Wenig später wurde Marianne in die Heil- und Pflegeanstalt Arnsdorf verlegt.

Einmal dort und mit der Diagnose „Schizophrenie“ etikettiert, gehörte sie zu jener Personengruppe, die auf Basis des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ zwangsweise unfruchtbar gemacht wurde. Mit diesem am 1. Januar 1934 in Kraft getretenen Gesetz machte das NS-Regime die „Rassenhygiene“ zur Leitlinie ihrer Gesundheits- und Sozialpolitik: Mit der Unterscheidung zwischen „erbgesund“ und „erbkrank“, damit letztlich „lebenswert“ und „lebensunwert“, war ein Instrument eingeführt worden, das der – aus der Sicht des NS-Regimes – vorliegenden „Degeneration“ des deutschen Volkes entgegenwirken sollte. Unerwünschte Bevölkerungsgruppen, als „Ballastexistenzen“ und „unnütze Esser“ bezeichnet, sollten mit diesem ersten bevölkerungspolitischen Schritt zumindest an der Weitergabe ihrer „minderwertigen“ Erbanlagen gehindert werden.

So verfügte das „Erbgesundheitsgericht Dresden“ am 23. März 1938 Marianne Schönfelders Zwangssterilisation, die am 7. Dezember 1938 in Arnsdorf von einem Arzt der Dresdner Frauenklinik durchgeführt wurde.

Im April 1941 wurde sie in die Anstalt Wiesengrund im weit entfernten Pilsen verlegt. Ihre Eltern, die sie vorher regelmäßig besucht hatten, versuchten alles, um eine Rückverlegung nach Arnsdorf zu bewerkstelligen. Sie erklärten sich bereit, die Kosten für die Verlegung zu übernehmen und organisierten eine Krankenschwester für den Transport. 1942 waren sie schließlich erfolgreich. Ein Jahr später erfolgte jedoch schon die nächste Verlegung. 1943 kam Marianne Schönfelder in die Heil- und Pflegeanstalt Großschweidnitz in der Oberlausitz. Dort wurde sie Opfer der „dezentralen Euthanasie“ und starb am 16. Februar 1945 – offiziell an Kreislaufversagen. Gerhard Richters Tante Marianne wurde nur 27 Jahre alt.

Die Zwangssterilisationen von circa 400.000 Männern, Frauen und Jugendlichen seit 1934 waren lediglich der erste Schritt zur Züchtung des „deutschen Herrenmenschen“. Aus der deutschen „Volksgemeinschaft“ sollten alle nicht leistungsfähigen Menschen, auch jene mit geistigen Behinderungen oder psychischen Beeinträchtigungen, „ausgemerzt“ werden. Die NS-Propaganda stellte sie als Gefahr für die Gesellschaft, als „Ballastexistenzen“ und „unnütze Esser“ dar, die auf Kosten der „erbgesunden“ leistungsfähigen deutschen Familien ohnehin nur die Fürsorgekassen belasteten. So erhielten arbeitsunfähige Patientinnen und Patienten in Sachsen seit 1938 nur noch eine „Sonderkost“, einen kalorienreduzierten Gemüsebrei, zynisch auch „Großschweidnitzer Vitaminkost“ genannt. Die preußische Provinz Sachsen praktizierte als erste das institutionelle Hungersterben. (Später wurde diese Methode auch andernorts eingeführt. So beispielsweise in der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren-Irsee ab 1941 mit einer gezielt eingesetzten „Entzugs-Kost“). Permanenter Hunger gehörte zum Alltag, was zu einem dramatischen Anstieg der Sterbefälle in der Heil- und Pflegeanstalt Großschweidnitz führte.

Die Entscheidung, Psychiatriepatientinnen und -patienten noch gezielter zu ermorden, fiel kurz nach Kriegsbeginn 1939. Es kam zum ersten systematischen Massenmord der Nationalsozialisten: In den Gebieten unter deutscher Herrschaft wurde vom Herbst 1939 an bis zum Zusammenbruch des NS-Regimes in mehreren Phasen ein „Euthanasie“-Programm vollzogen, das insgesamt etwa 300.000 Frauen, Männern und Kindern jeden Alters das Leben kostete.

In sechs zentralen Tötungsanstalten starben durch das nach dem Sitz der Zentralstelle in der Berliner Tiergartenstraße 4 als „Aktion T4“ bezeichnetem Mordprogramm über 70.000 Menschen qualvoll in Gaskammern. Eine Mordanstalt befand sich seit Juni 1940 im sächsischen Pirna-Sonnenstein. Für diese diente Großschweidnitz als „Zwischenanstalt“. Sie nahm Patientinnen und Patienten, vor allem aus Sachsen, Schlesien und Ostpreußen, auf, um diese dann kurze Zeit später nach Pirna weiter zu verlegen. Über 2.300 Menschen gelangten so aus Großschweidnitz nach Pirna-Sonnenstein. Aber auch die Beendigung dieser zentral gelenkten „Aktion“ im August 1941 bedeutete nicht das Ende des Sterbens in den Heil- und Pflegeanstalten. Die Morde wurden lediglich mit anderen Mitteln fortgeführt.

In der Heil- und Pflegeanstalt Großschweidnitz ermordeten zwischen 1939 und 1945 unter der Leitung des Direktors Alfred Schulz Ärztinnen und Ärzte, Schwestern und Pfleger über 5.500 der ihnen anvertrauten Menschen durch überdosierte Beruhigungsmittel, Vernachlässigung und bewussten Nahrungsentzug. Betroffen waren vor allem arbeitsunfähige, pflegeaufwendige und störende Personen.

Im Jahr 2018 schenkte Gerhard Richter dem Verein Gedenkstätte Großschweidnitz e.V. eine der vier von ihm autorisierten Reproduktionen seines Bildes „Tante Marianne“. Er verband damit den Wunsch, dass dieses Bild in der zukünftigen Gedenkstätte zu sehen sein würde. 2023 erhielt es im Seminarraum der neu eröffneten Gedenkstätte seinen Platz.

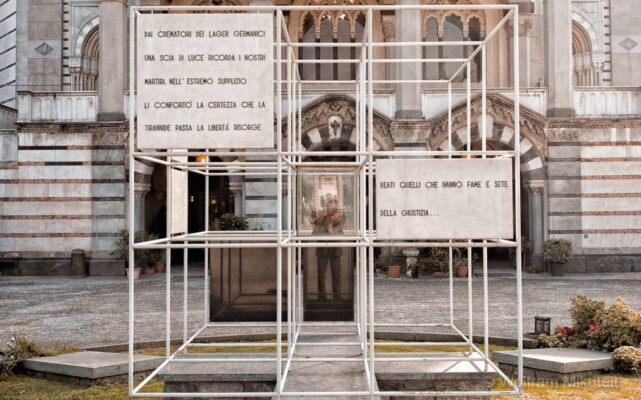

Im Januar 2017 wurden in Mailand die ersten sechs Stolpersteine verlegt, einer davon für den Architekten und Stadtplaner Gian Luigi Banfi (1910-1945). Er war im März 1944 als Mitglied der antifaschistischen Widerstandsbewegung Giustizia & Libertà verhaftet und von den deutschen Besatzern über das

Im Januar 2017 wurden in Mailand die ersten sechs Stolpersteine verlegt, einer davon für den Architekten und Stadtplaner Gian Luigi Banfi (1910-1945). Er war im März 1944 als Mitglied der antifaschistischen Widerstandsbewegung Giustizia & Libertà verhaftet und von den deutschen Besatzern über das  Durchgangslager Fossoli in das Konzentrationslager Mauthausen deportiert worden. Dort starb er im Nebenlager Gusen – kurz vor der Befreiung des Lagers – am 10. April 1945 an völliger Entkräftigung. Verlegt wurde der Gian Luigi Banfi gewidmete Stolperstein in der Mailäner Via dei Chiostri vor dem Gebäude, in dem das von ihm mitgegründete Mailänder Architekturbüro BBPR seinen Sitz hatte.

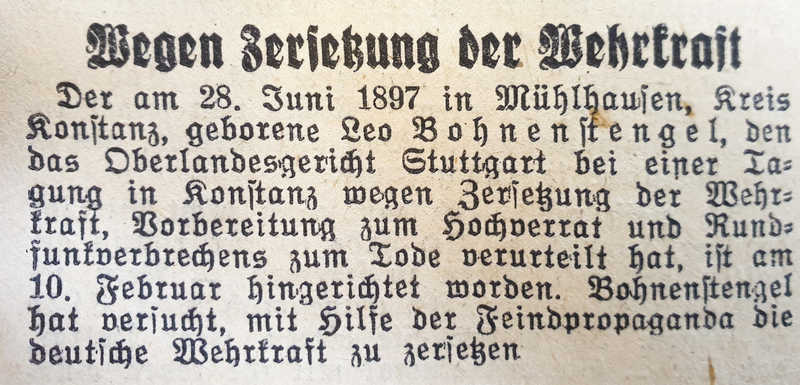

Durchgangslager Fossoli in das Konzentrationslager Mauthausen deportiert worden. Dort starb er im Nebenlager Gusen – kurz vor der Befreiung des Lagers – am 10. April 1945 an völliger Entkräftigung. Verlegt wurde der Gian Luigi Banfi gewidmete Stolperstein in der Mailäner Via dei Chiostri vor dem Gebäude, in dem das von ihm mitgegründete Mailänder Architekturbüro BBPR seinen Sitz hatte.  Zwischen 1941 und 1944 wurden bei Sitzungen des Strafsenats des Oberlandesgerichts (OLG) Stuttgart und des Sondergerichts Freiburg in Konstanz fünf Todesurteile gefälllt: Leo Bohnenstengel, Bronislaw Heymann, Gustav Strohmaier, Anton Bechinger und Karl Weber wurden hier von NS-Juristen – die durchaus einen Ermessensspielraum hatten – wegen „Zersetzung der Wehrmacht“ oder als „Volksschädlinge“ zum Tode verurteilt. Ihrer „verdienten Strafe zugeführt“, starben sie kurz darauf in Stuttgart oder Bruchsal unter dem Fallbeil.

Zwischen 1941 und 1944 wurden bei Sitzungen des Strafsenats des Oberlandesgerichts (OLG) Stuttgart und des Sondergerichts Freiburg in Konstanz fünf Todesurteile gefälllt: Leo Bohnenstengel, Bronislaw Heymann, Gustav Strohmaier, Anton Bechinger und Karl Weber wurden hier von NS-Juristen – die durchaus einen Ermessensspielraum hatten – wegen „Zersetzung der Wehrmacht“ oder als „Volksschädlinge“ zum Tode verurteilt. Ihrer „verdienten Strafe zugeführt“, starben sie kurz darauf in Stuttgart oder Bruchsal unter dem Fallbeil.